近日,我校中药研究所窦薇研究员、王峥涛教授、陈凯先院士,肝病研究所刘成海教授团队在Advanced Science发表题为ß-Glucuronidase-Expressing Lactobacillus reuteri Triggers Irinotecan Enterotoxicity Through Depleting the Regenerative Epithelial Stem/Progenitor Pool的研究论文,揭示了表达β-葡萄糖醛酸酶(GUS)的肠道微生物Lactobacillus reuteri是促发肿瘤化疗药伊利替康引起肠黏膜损伤和肠道隐窝干细胞池耗竭的主要因素,中医治下痢名方香连丸通过抑制L. reuteri而促进黏膜屏障修复从而减轻化疗肠毒性的作用机制,提出精准调控肠道微生物群在管理化疗所致胃肠道副反应中的治疗潜力。

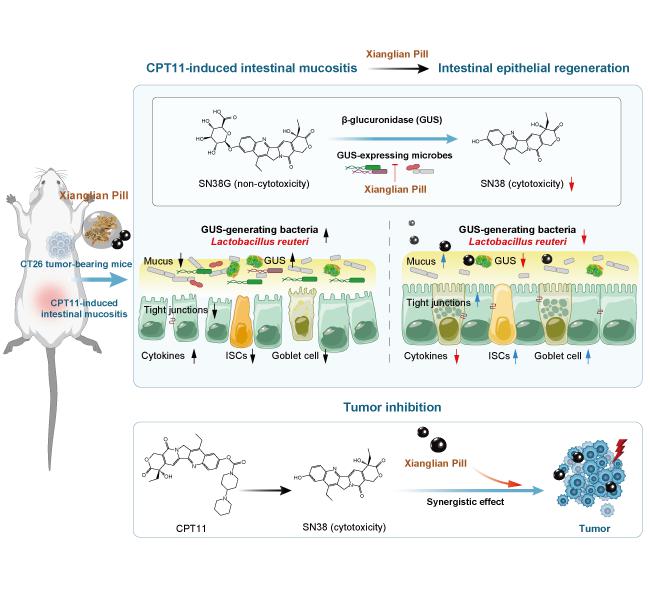

伊立替康(Irinotecan, CPT11)为半合成水溶性喜树碱类衍生物,为DNA拓扑异构酶Ⅰ抑制剂,广泛用于治疗多种恶性肿瘤,包括结肠癌、胃癌、胰腺癌、卵巢癌等。但CPT11治疗会伴随较严重的肠黏膜损伤,其迟发性腹泻率高达80%,约20%的患者出现3~4级腹泻,严重限制其临床应用。研究表明,多种代谢酶和转运体参与了CPT11的肝肠循环。CPT11在肝脏内经羧酸酯酶(CEs)转化为其活性代谢产物7-乙基-10-羟基喜树碱(SN-38),后者经葡糖糖醛酸转移酶UGT1A1催化生成葡糖糖醛酸加合物(SN-38G),经胆汁排入肠道。SN-38G在产葡糖糖醛酸苷酶(GUS)肠道菌的作用下水解生成SN-38, 在肠道内被重吸收,入血转运至肝脏。SN-38是导致肠黏膜损伤的主要代谢产物,肠道中表达GUS菌群的过度增殖导致SN-38在肠道过量蓄积,进而损伤肠上皮细胞,引发黏膜炎与腹泻。团队前期研究证明中医治疗下痢名方香连丸对CPT11导致的腹泻具有明显的保护作用,但CPT11/香连丸与肠道菌稳态、产GUS关键肠道菌与肠道SN-38水平及其作用机制均有待阐明。

该研究首先通过16S rRNA测序分析显示CPT11给药组小鼠中GUS表达菌,尤其是乳杆菌属(Lactobacillus)丰度与肠黏膜损伤呈显著正相关;RT-qPCR及菌种特异性检测表明L. reuteri是表达GUS的关键菌种,并经PLS-PM模型及临床数据分析进一步得到证实;运用粪菌移植实验证实含L. reuteri菌群能够诱导肠黏膜损伤。采用结肠类器官3D模型,SN38G与L.reuteri共孵育可抑制ISCs分化、破坏肠上皮再生。单菌定植实验显示L. reuteri加剧肠黏膜损伤,其作用依赖于GUS活性。

香连丸收录于宋《太平惠民和剂局方》,为中医治下痢名方,由黄连(吴茱萸制)和木香组成,具有清热化湿,行气止痛、化滞止泻等功效,用于湿热蕴结所致的腹痛泄泻、下痢赤白等症及肿瘤化疗减毒增效。该研究显示香连丸抑制肠道L. reuteri增殖,抑制GUS活性,减少肠道中SN-38蓄积,从而有效缓解CPT11引起的黏膜炎并保护肠上皮完整性。这种保护作用进一步维持肠黏膜干细胞微环境,促进分泌谱系的快速再生以增强上皮屏障功能。

靶向“GUS微生物-宿主-CPT11轴”代表了一种基于微生物组的创新策略,可有效对抗化疗相关胃肠道毒性。值得关注的是,在不使用抗生素的前提下,中西医结合减轻肿瘤化疗药的毒副作用具有重要应用前景。该研究基于CPT11的代谢途径,首次发现香连丸可选择性抑制GUS阳性菌群,促进肠干细胞增殖、更新和分化,修复肠屏障损伤,从而有效减轻SN-38的肠毒性,为通过精准调控肠道微生态,维持肠稳态、降低肿瘤化疗药所致胃肠道副反应提供了新策略。

作用机制图

论文第一作者岳备于2022年在我校中药研究所获博士学位,并进入中药学博士后流动站。在站期间先后获上海市超级博士后、国家自然科学基金青年基金、博士后科学基金面上项目、上海市青年科技英才扬帆计划资助,2024年入职《上海中医药大学学报》编辑部,2025年晋升为副研究员,迄今以第一/通讯作者在Adv Sci, Acta Pharm Sin B, Acta Pharmacol Sin等期刊发表SCI论文10余篇;中药研究所2023级博士研究生高瑞阳、中西医结合学院赵玲研究员为该论文共同第一作者。我校为论文第一通讯单位。

该研究得到国家自然科学基金、上海市青年科技英才扬帆计划等项目的资助和支持。